Patrizio Di Nicola

Sociologo

QUALE FLESSIBILITA’ ? LAVORO ATIPICO E

PART-TIME IN ITALIA E IN EUROPA

(Marzo 1995)

Pubblicato su Economia e Lavoro

INDICE

1. Premessa

2. L'impresa flessibile

3. La flessibilità dei mercati del lavoro in Europa

4. Il caso italiano

5. Flessibili e interinali

6 Cenni conclusivi

QUALE FLESSIBILITA’ ? LAVORO ATIPICO E

PART-TIME IN ITALIA E IN EUROPA

1. PREMESSA

Una peculiarità delle società

moderne è rappresentato dallo sviluppo di attività che mettono in crisi il

modello di "lavoro subordinato standard". Costruzione questa che, seppur recente, aveva finito per identificarsi

nel lavoro tout court (L. Pero,

1990, A. Accornero, 1994). Molti dei

nuovi lavori, specialmente quelli terziari, sono "atipici" rispetto

a tale modello generale. Essi mancano, con varie articolazioni, di alcune caratteristiche che hanno connotato

il lavoro dipendente, quali la retribuzione legata alla disponibilità temporale del lavoratore

e la continuità ed esclusività della

prestazione. I fattori che hanno

contribuito, anche in Italia, allo sviluppo dei lavori atipici (Chiesi, 1990)

sembrano essere principalmente cinque:

a) richiesta di flessibilità da parte di chi offre il lavoro. Si tratta

di una tendenza spesso sottovalutata, ma che, specialmente negli anni più

recenti, ha assunto un discreto peso. Se guardiamo infatti i dati statistici

disponibili per l’Italia (tabella 1) notiamo che quasi un disoccupato su cinque

è alla ricerca di un lavoro che offra qualche forma di flessibilità oraria,

sia esso sotto la veste di lavoro autonomo ed auto-diretto che di impiego

dipendente a tempo parziale. Per specifici segmenti del mercato del lavoro

(ad esempio le donne disoccupate in condizioni non professionali, quali le

casalinghe) la quota di chi aspira ad un’attività “libera”,

almeno sotto il profilo della regolarità della prestazione e della sua adattabilità

alle proprie disponibilità individuali, supera il 33%.

Tabella 1: Tipo di occupazione preferita dai disoccupati.

Italia, 1992

(valori in migliaia)

Maschi

Femmine

|

|

Disoccupati

|

In cerca di

prima occupazione

|

Altre persone

in cerca di lavoro

|

Disoccu-pati

|

In cerca di

prima occupazione

|

Altre persone

in cerca di lavoro

|

Totale

|

|

Lavoro indipendente

|

2

|

2

|

106

|

1

|

1

|

84

|

197

|

|

Dipendente esclusivamente a tempo pieno

|

133

|

283

|

33

|

88

|

263

|

156

|

957

|

|

Dipendente esclusivamente a tempo parziale

|

8

|

19

|

9

|

15

|

26

|

77

|

154

|

|

Dipendente preferibilmente a tempo pieno

|

70

|

143

|

15

|

69

|

169

|

91

|

557

|

|

Dipendente preferibilmente a tempo parziale

|

9

|

21

|

9

|

23

|

35

|

86

|

183

|

|

Senza preferenze

|

75

|

224

|

64

|

58

|

184

|

146

|

751

|

|

Totale

|

297

|

692

|

238

|

254

|

678

|

640

|

2.799

|

Fonte: Istat, 1994b

b) riduzione del grado di tutela del lavoro dipendente (l'espansione

dei contratti di formazione e di quelli a tempo determinato ne sono un esempio)

();

c) la particolare modalità di "offerta" dei servizi, specialmente

di quelli privati destinati alle famiglie e alle imprese, che richiedono orari

lavorativi non standard;

d) l'importanza del fattore umano nel successo aziendale: si pensi

alle imprese di pubblicità, alle software houses, alle organizzazioni di "engineering".

Tutti lavori in cui conta più la creatività individuale che non la regolarità

della prestazione;

e) il fenomeno della plurioccupazione che, specialmente nei lavori

autonomi del terziario, rappresenta una buona quota dell'occupazione, come

si vede dalla tabella 2 che segue.

Soprattutto, comunque, ha pesato

la spinta alla flessibilizzazione che proveniva dalle aziende, sia prese singolarmente

(aumento dei contratti aziendali che prevedono forme atipiche di orario o

di prestazione - si pensi alle sperimentazioni di telelavoro in corso -) che

in forma associata.

Tabella 2: Lavori regolari e seconde

occupazioni nei servizi destinabili alla vendita. Italia, 1993.

|

|

Lavoratori regolari

|

Secondo lavoro

|

Rapporto percentuale

|

|

Unità di lavoro indipendenti

|

3.159.900

|

660.300

|

20,9

|

|

Posizioni lavorative indipendenti

|

3.159.900

|

1.650.700

|

52,2

|

Fonte: nostra elaborazione su Istat, 1994a

Lo sviluppo dei lavori atipici

non è solo e necessariamente l’espressione di una “forza positiva” che attraversa

il mercato del lavoro, come sostiene una certa retorica datoriale. La crescita

di attività non standard, infatti, è stato anche alimentato dall‘esistenza

di fasce di lavoratori strutturalmente "deboli" sul mercato. E’

il caso, come mostra la tabella 3, delle donne (che in percentuali sensibilmente

superiori agli uomini sono destinatarie di lavori part-time), ma anche degli

occupati a tempo determinato che, indipendentemente dal sesso, in oltre il

40% dei casi svolgono anche un lavoro di durata (e con retribuzione) ridotta.

E sommano, così, una doppia forma di flessibilità che, oggettivamente, può

in alcuni casi essere agevolmente definita come “precariato”. Questo spiega,

tra l’altro, l’ampio differenziale esistente tra il numero di lavoratori che,

svolgendo un’attività part-time vorrebbero averne una full-time e quelli che,

nella condizione opposta, aspirano invece ad un lavoro a tempo parziale (figure

1 e 2)()

Tabella 3 : Occupazione permanente, temporanea, a tempo

pieno e a tempo parziale. Italia, 1992

(Valori percentuali)

Agricoltura

Industria Servizi Totale

|

|

Permanenti

|

Tempo-ranei

|

Permanenti

|

Tempo-ranei

|

Permanenti

|

Tempo-ranei

|

Permanenti

|

Tempo-ranei

|

|

Maschi

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

|

Tempo pieno

|

96,6

|

50,1

|

99,3

|

70,0

|

98,7

|

64,4

|

98,8

|

62,8

|

|

Tempo parziale

|

3,4

|

49,9

|

0,7

|

30,0

|

1,3

|

35,6

|

1,2

|

37,2

|

|

N.

(x1.000)

|

966

|

139

|

5.019

|

195

|

7.391

|

235

|

13.376

|

569

|

|

Femmine

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

100,0

|

|

Tempo pieno

|

87,9

|

38,9

|

93,5

|

72,1

|

92,9

|

52,9

|

92,7

|

51,8

|

|

Tempo parziale

|

12,1

|

61,1

|

6,5

|

27,9

|

7,1

|

47,1

|

7,3

|

48,2

|

|

N

(x1.000).

|

486

|

158

|

1.556

|

81

|

4.878

|

355

|

6.920

|

594

|

Fonte: nostra elaborazione su

Istat, 1994b

Fonte: Fondazione Europea, 1993

Fonte: Fondazione Europea, 1993

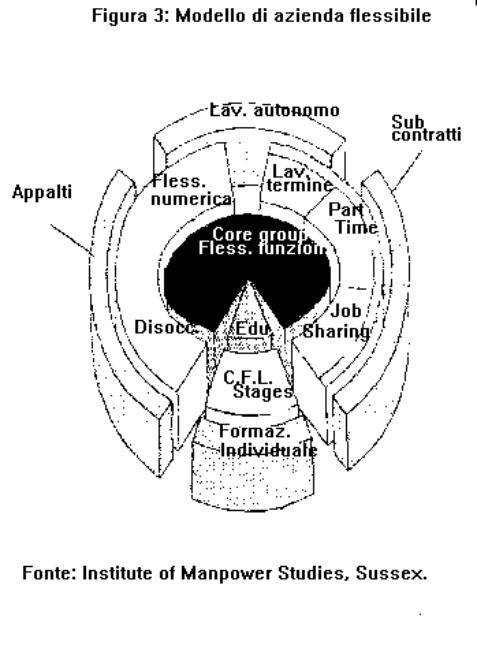

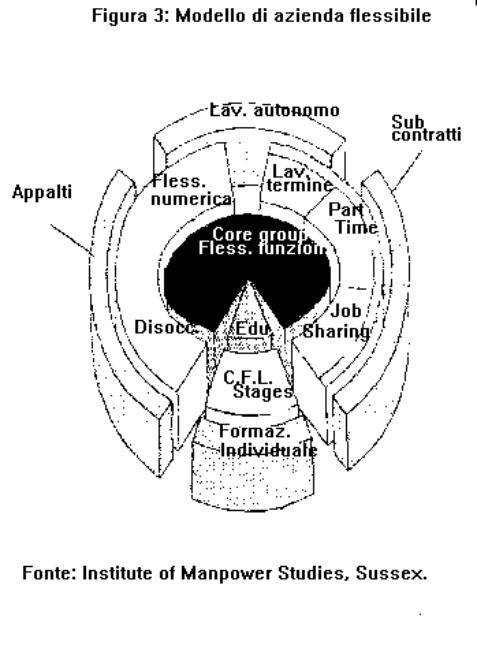

2. L'IMPRESA FLESSIBILE

Le imprese sono state particolarmente

rapide nell'utilizzare la perdita di rigidità del lavoro che ha caratterizzato

gli anni Ottanta, nonchè ad adattarsi alle nuove condizioni strutturali del

mercato del lavoro che anche loro avevano contribuito a costruire.

Si è così in breve tempo creato un mercato della domanda e dell'offerta

di lavori "non standard", impensabile soltanto un decennio prima. In questo contesto si afferma quella che è

stata definita dall'Institute of Manpower Studies impresa flessibile (J. Atkinson, 1986). Secondo tale analisi l'impresa moderna adatta e modifica il proprio

"output" (sia in termini di volume che, soprattutto, in termini

di coerenza con le richieste provenienti dall'utenza) sfruttando la flessibilità

interna del mercato del lavoro; il

modello organizzativo su cui essa è basata è riportato nella figura 3.

fig3

Alla base del costrutto teorico

vi è una distinzione basilare tra i diversi aspetti della flessibilità.

E' possibile infatti distinguere tra flessibilità

numerica, funzionale e di remunerazione. La prima consiste fondamentalmente nel "calibrare" la

quantità di occupati tenendo conto della situazione congiunturale della domanda.

I metodi per ottenere la flessibilità numerica sono molti, ma tutti basati

sull'uso di lavori atipici (a termine, part-time, ad interim, ad obiettivo).

L'impresa flessibile adotta quindi una organizzazione del lavoro che le permette

di adoperare estensivamente i lavori non standard allo scopo di mantenere

sempre il giusto numero di dipendenti, qualsiasi siano le fluttuazioni della domanda.

La flessibilità funzionale, al

contrario di quella numerica, si basa sulla adattabilità dei lavoratori per

far fronte a modifiche qualitative delle richieste di mercato, oppure indotte

dalla tecnologia o da cambiamenti nelle strategie aziendali. Tale forma di

flessibilità dipende strettamente dalle abilità e dalla volontà cooperativa

dei lavoratori (involvment, commitment).

Il terzo aspetto della flessibilità, quello legato alle retribuzioni, può

essere considerato "di supporto" ai primi due, in quanto in grado

di differenziare tra di loro i lavoratori sulla base delle prestazioni individuali

anzichè della qualifica. ()

L'impresa flessibile, secondo

tale modello, è costituita da un nucleo

centrale ("core group") di lavoratori garantiti e tutelati che assicurano

la flessibilità funzionale. Per Atkinson (1986, pag. 14) essi sono generalmente

maschi, lavorano a tempo pieno con un contratto di durata illimitata, sono

portatori di professionalità considerate strategiche per l'azienda e non risultano

immediatamente sostituibili in caso di defezione. Attorno al nucleo centrale si snodano due anelli

di forza lavoro definiti periferici

ed esterni. Il primo anello, che

ha il compito di assicurare la flessibilità numerica, è costituito da dipendenti

che svolgono lavori di routine, non critici dal punto di vista aziendale e

quindi facilmente rimpiazzabili. L'aggiustamento

alle condizioni di mercato è assicurato all'azienda dal rapporto di lavoro

di cui essi sono detentori: part-time, contratti a termine, job sharing, interim.

Non a caso è costituito principalmente da lavoratori giovani e da donne.

Il gruppo più esterno è anche il più eterogeneo: in esso possiamo trovare,

ai due estremi, sia addetti alla pulizia che consulenti di altissimo livello.

La caratteristica del gruppo è di essere detentori di abilità (o disabilità)

professionali che l'azienda non intende possedere al proprio interno, ma di cui non può fare a meno. A secondo della tipologia del lavoro

svolto (nonchè delle condizioni del mercato) gli "esterni" possono

essere utilizzati per incrementare la flessibilità numerica o per supportare

il "core".

Ai diversi tipi di lavoratori

corrispondono anche diverse metodologie formative e di arricchimento delle

conoscenze professionali: per i lavoratori centrali la formazione fa parte

dell'attività lavorativa, per quelli periferici vige l' on job training, tipicamente svolto nell'azienda a spese della collettività;

il gruppo esterno, infine, non ha alcun supporto formativo, anche se in alcuni

casi la loro possibilità di lavoro è legata all'altissimo livello di know-how

posseduto ().

Il modello appena illustrato,

tra i vari pregi, possiede quello dell'adattabilità alle diverse situazioni

aziendali e nazionali. Inoltre, sembra

essere una delle rappresentazioni più aderenti alla struttura di alcune moderne

aziende terziarie, specialmente di quelle di piccola-media grandezza dedicate

ai servizi alla produzione e di rete.

3. LA FLESSIBILITA’ DEI MERCATI DEL LAVORO IN EUROPA

Il mercato del lavoro nelle diverse

nazioni europee è o meno contraddistinto da un’elevata flessibilità? La domanda,

tutt’altro che retorica, avrà, a seconda degli interlocutori, risposte ben

diverse. I datori di lavoro, in qualsiasi nazione essi operino, diranno, prendendo

a paragone gli Stati Uniti d’America, che il mercato europeo è scarsamente

flessibile, imbrigliato in “lacci e lacciuoli” che rendono difficile alle

aziende adattare il proprio assetto all’andamento della domanda. Inoltre porteranno

a sostegno della loro tesi le molte leggi che tutte le nazioni hanno sviluppato

per garantire un adeguato livello di protezione della manodopera contro i

licenziamenti (Statuti di vario genere, ammortizzatori sociali, ecc.). I rappresentanti

dei sindacati, viceversa, affermeranno che la de-regulation che ha caratterizzato le

politiche pubbliche nel corso degli anni Ottanta ha portato ad un “imbarbarimento”

del mercato del lavoro, ove figure sempre meno garantite in senso classico

(lavoratori a termine, giovani con salari “d’ingresso”, telelavoratori, ecc.)

sono andati a sostituire ampie fette di occupazione stabile. Ambedue, seppur

entro alcuni limiti, hanno una parte di ragione: nell’ambito dell’Unione europea

i due fenomeni coesistono. Da una parte vi è stata una indubbia flessibilizzazione

dell’occupazione per far fronte, almeno in parte, alle pressanti richieste

datoriali; dall’altra la tenuta di una tradizione di gestione

sociale del mercato del lavoro, che garantisce ai dipendenti una serie

di garanzie delle quali si potrebbe fare a meno soltanto in prossimità di

una situazione di “quasi-piena occupazione” (M. Emerson, 1991).

Attraversando l’Ue, però, le situazioni

nazionali che si incontrano sono assai differenziate. Alcuni paesi (come il

Regno Unito, ad esempio) espongono alti livelli di flessibilità nell’uso della

manodopera; altri (come l’Italia e le nazioni mediterranee in genere) in cui

prevalgono le rigidità. Ma come vengono costruiti, tipicamente, i vari indici

descrittivi della rigidità/flessibilità del mercato del lavoro? La gran parte

degli studi parte, invariabilmente, dalla quota di lavoratori a tempo parziale

presenti nelle diverse nazioni. Essendo questa la modalità di lavoro atipico

più diffusa (nonchè quella per la quale si dispone delle maggiori informazioni

statistiche cross-national), è giocoforza

adottarlo come lo stimatore di maggior importanza per analizzare il fenomeno.

Una breve osservazione condotta su tale variabile (vedere tabelle 4

e 5) ci fornisce un primo quadro sulla flessibilità. In Europa, nel 1991,

il lavoro a tempo parziale interessava oltre 13,5 milioni di lavoratori, per

la grandissima maggioranza (oltre l’80%) donne.

Il part-time, quasi ovunque, coinvolge tra il 2 e il 4% della manodopera

maschile e oltre il 20% di quella femminile. Fanno eccezione Italia, Spagna,

Portogallo e Grecia, ove le occupazioni a tempo parziale sono pochissimo sviluppate

e, su un altro versante, Danimarca, Olanda e (seppur in misura ridotta) la

Gran Bretagna, nelle quali il part-time interessa in maniera consistente anche gli uomini.

Tabella 4:

Il lavoro part-time in Europa

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Valori assoluti e percentuali

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Belgio

|

Danimarca

|

Germania

|

Grecia

|

Spagna

|

Francia

|

Irlanda

|

Italia

|

Lussemburgo

|

Olanda

|

Portogallo

|

Regno Unito

|

EUR 12

|

|

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

v.a.

|

%

|

|

Maschi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

33

|

1,8

|

105

|

8,9

|

192

|

1,4

|

32

|

2,6

|

*

|

*

|

280

|

2,8

|

11

|

2,1

|

234

|

2,4

|

2

|

2,5

|

226

|

7,7

|

*

|

*

|

479

|

4,0

|

*

|

*

|

|

1986

|

38

|

2,1

|

114

|

9,2

|

206

|

1,5

|

31

|

2,6

|

*

|

*

|

325

|

3,2

|

14

|

2,8

|

217

|

2,2

|

2

|

1,9

|

190

|

6,1

|

24

|

1,3

|

521

|

4,4

|

*

|

*

|

|

1987

|

38

|

2,1

|

120

|

9,8

|

191

|

1,3

|

25

|

2,1

|

91

|

1,6

|

329

|

3,3

|

16

|

3,1

|

243

|

2,6

|

*

|

*

|

436

|

13,2

|

28

|

1,5

|

594

|

5,0

|

2111

|

3,4

|

|

1988

|

38

|

2,1

|

117

|

9,3

|

217

|

1,5

|

28

|

2,3

|

78

|

1,3

|

319

|

3,2

|

19

|

3,8

|

262

|

2,7

|

2

|

1,9

|

465

|

14,2

|

30

|

1,6

|

653

|

5,3

|

2228

|

3,6

|

|

1989

|

33

|

1,8

|

122

|

9,9

|

253

|

1,7

|

27

|

2,1

|

63

|

1,0

|

345

|

3,3

|

17

|

3,4

|

234

|

2,5

|

2

|

1,8

|

495

|

14,8

|

18

|

0,9

|

556

|

4,6

|

2165

|

3,4

|

|

1990

|

40

|

2,2

|

132

|

10,8

|

317

|

2,1

|

24

|

1,9

|

65

|

1,0

|

320

|

3,1

|

18

|

3,6

|

208

|

2,1

|

2

|

1,8

|

506

|

14,7

|

29

|

1,5

|

604

|

5,0

|

2265

|

3,5

|

|

1991

|

40

|

2,2

|

133

|

10,9

|

338

|

2,2

|

21

|

1,7

|

69

|

1,1

|

335

|

3,2

|

19

|

3,7

|

239

|

2,5

|

*

|

*

|

542

|

15,5

|

31

|

1,6

|

638

|

5,4

|

2405

|

3,8

|

|

Femmine

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

227

|

23,2

|

460

|

44,2

|

2632

|

29,1

|

46

|

8,3

|

*

|

*

|

1579

|

21,0

|

36

|

12,7

|

421

|

8,6

|

7

|

16,1

|

791

|

51,0

|

*

|

*

|

4133

|

44,5

|

*

|

*

|

|

1986

|

255

|

25,2

|

468

|

42,7

|

2675

|

29,2

|

44

|

7,8

|

*

|

*

|

1737

|

22,5

|

37

|

12,4

|

286

|

7,7

|

7

|

16,5

|

804

|

49,8

|

90

|

8,1

|

4236

|

44,8

|

*

|

*

|

|

1987

|

274

|

26,6

|

472

|

42,8

|

2676

|

29,0

|

46

|

8,0

|

289

|

12,8

|

1736

|

22,5

|

44

|

14,0

|

441

|

8,7

|

9

|

18,1

|

1006

|

56,0

|

100

|

8,7

|

4625

|

44,5

|

11718

|

28,6

|

|

1988

|

277

|

26,1

|

477

|

42,1

|

2822

|

30,0

|

46

|

7,4

|

310

|

12,5

|

1839

|

23,5

|

48

|

15,3

|

485

|

9,3

|

7

|

15,2

|

1064

|

56,1

|

108

|

8,8

|

4431

|

44,0

|

11914

|

28,8

|

|

1989

|

305

|

28,0

|

452

|

40,6

|

2919

|

30,4

|

44

|

6,8

|

300

|

11,1

|

1886

|

23,6

|

49

|

15,3

|

531

|

10,0

|

8

|

16,4

|

1142

|

58,4

|

101

|

7,7

|

4530

|

43,5

|

12267

|

28,9

|

|

1990

|

330

|

29,3

|

443

|

39,1

|

3552

|

33,6

|

39

|

5,7

|

329

|

11,3

|

1914

|

23,6

|

55

|

16,4

|

509

|

9,2

|

8

|

16,6

|

1179

|

57,7

|

97

|

7,1

|

4545

|

43,1

|

13000

|

29,3

|

|

1991

|

368

|

30,5

|

433

|

28,3

|

3651

|

34,0

|

32

|

4,8

|

323

|

10,6

|

1968

|

23,6

|

59

|

17,2

|

552

|

9,7

|

9

|

18,4

|

1274

|

58,6

|

92

|

6,5

|

4569

|

43,7

|

13330

|

29,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Numeri indici

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Belgio

|

Danimarca

|

Germania

|

Grecia

|

Spagna

|

Francia

|

Irlanda

|

Italia

|

Lussemburgo

|

Olanda

|

Portogallo

|

Regno Unito

|

EUR 12

|

|

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

%

|

n.i.

|

|

Maschi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

1,8

|

|

8,9

|

|

1,4

|

|

2,6

|

|

|

|

2,8

|

|

2,1

|

|

2,4

|

|

2,5

|

|

7,7

|

|

|

|

4,0

|

|

|

|

|

1986

|

2,1

|

|

9,2

|

|

1,5

|

|

2,6

|

|

|

|

3,2

|

|

2,8

|

|

2,2

|

|

1,9

|

|

6,1

|

|

1,3

|

|

4,4

|

|

|

|

|

1987

|

2,1

|

62

|

9,8

|

288

|

1,3

|

38

|

2,1

|

62

|

1,6

|

47

|

3,3

|

97

|

3,1

|

91

|

2,6

|

76

|

|

0

|

13,2

|

388

|

1,5

|

44

|

5,0

|

147

|

3,4

|

100

|

|

1988

|

2,1

|

58

|

9,3

|

258

|

1,5

|

42

|

2,3

|

64

|

1,3

|

36

|

3,2

|

89

|

3,8

|

106

|

2,7

|

75

|

1,9

|

53

|

14,2

|

394

|

1,6

|

44

|

5,3

|

147

|

3,6

|

100

|

|

1989

|

1,8

|

53

|

9,9

|

291

|

1,7

|

50

|

2,1

|

62

|

1,0

|

29

|

3,3

|

97

|

3,4

|

100

|

2,5

|

74

|

1,8

|

53

|

14,8

|

435

|

0,9

|

26

|

4,6

|

135

|

3,4

|

100

|

|

1990

|

2,2

|

63

|

10,8

|

309

|

2,1

|

60

|

1,9

|

54

|

1,0

|

29

|

3,1

|

89

|

3,6

|

103

|

2,1

|

60

|

1,8

|

51

|

14,7

|

420

|

1,5

|

43

|

5,0

|

143

|

3,5

|

100

|

|

1991

|

2,2

|

58

|

10,9

|

287

|

2,2

|

58

|

1,7

|

45

|

1,1

|

29

|

3,2

|

84

|

3,7

|

97

|

2,5

|

66

|

|

0

|

15,5

|

408

|

1,6

|

42

|

5,4

|

142

|

3,8

|

100

|

|

Femmine

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

23,2

|

|

44,2

|

|

29,1

|

|

8,3

|

|

|

|

21,0

|

|

12,7

|

|

8,6

|

|

16,1

|

|

51,0

|

|

|

|

44,5

|

|

|

|

|

1986

|

25,2

|

|

42,7

|

|

29,2

|

|

7,8

|

|

|

|

22,5

|

|

12,4

|

|

7,7

|

|

16,5

|

|

49,8

|

|

8,1

|

|

44,8

|

|

|

|

|

1987

|

26,6

|

93

|

42,8

|

150

|

29,0

|

101

|

8,0

|

28

|

12,8

|

45

|

22,5

|

79

|

14,0

|

49

|

8,7

|

30

|

18,1

|

63

|

56,0

|

196

|

8,7

|

30

|

44,5

|

156

|

28,6

|

100

|

|

1988

|

26,1

|

91

|

42,1

|

146

|

30,0

|

104

|

7,4

|

26

|

12,5

|

43

|

23,5

|

82

|

15,3

|

53

|

9,3

|

32

|

15,2

|

53

|

56,1

|

195

|

8,8

|

31

|

44,0

|

153

|

28,8

|

100

|

|

1989

|

28,0

|

97

|

40,6

|

140

|

30,4

|

105

|

6,8

|

24

|

11,1

|

38

|

23,6

|

82

|

15,3

|

53

|

10,0

|

35

|

16,4

|

57

|

58,4

|

202

|

7,7

|

27

|

43,5

|

151

|

28,9

|

100

|

|

1990

|

29,3

|

100

|

39,1

|

133

|

33,6

|

115

|

5,7

|

19

|

11,3

|

39

|

23,6

|

81

|

16,4

|

56

|

9,2

|

31

|

16,6

|

57

|

57,7

|

197

|

7,1

|

24

|

43,1

|

147

|

29,3

|

100

|

|

1991

|

30,5

|

103

|

28,3

|

96

|

34,0

|

115

|

4,8

|

16

|

10,6

|

36

|

23,6

|

80

|

17,2

|

58

|

9,7

|

33

|

18,4

|

62

|

58,6

|

199

|

6,5

|

22

|

43,7

|

148

|

29,5

|

100

|

|

Tabella 5: Tasso di femminilizzazione del lavoro part-time

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Belgio

|

Danimarca

|

Germania

|

Grecia

|

Spagna

|

Francia

|

Irlanda

|

Italia

|

Lussemburgo

|

Olanda

|

Portogallo

|

Regno Unito

|

EUR 12

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

87,3

|

81,4

|

93,2

|

59,0

|

|

84,9

|

76,6

|

64,3

|

77,8

|

77,8

|

|

89,6

|

|

|

1986

|

87,0

|

80,4

|

92,8

|

58,7

|

|

84,2

|

72,5

|

56,9

|

77,8

|

80,9

|

78,9

|

89,0

|

|

|

1987

|

87,8

|

79,7

|

93,3

|

64,8

|

76,1

|

84,1

|

73,3

|

64,5

|

|

69,8

|

78,1

|

88,6

|

84,7

|

|

1988

|

87,9

|

80,3

|

92,9

|

62,2

|

79,9

|

85,2

|

71,6

|

64,9

|

77,8

|

69,6

|

78,3

|

87,2

|

84,2

|

|

1989

|

90,2

|

78,7

|

92,0

|

62,0

|

82,6

|

84,5

|

74,2

|

69,4

|

80,0

|

69,8

|

84,9

|

89,1

|

85,0

|

|

1990

|

89,2

|

77,0

|

91,8

|

61,9

|

83,5

|

85,7

|

75,3

|

71,0

|

80,0

|

70,0

|

77,0

|

88,3

|

85,2

|

|

1991

|

90,2

|

76,5

|

91,5

|

60,4

|

82,4

|

85,5

|

75,6

|

69,8

|

|

70,2

|

74,8

|

87,7

|

84,7

|

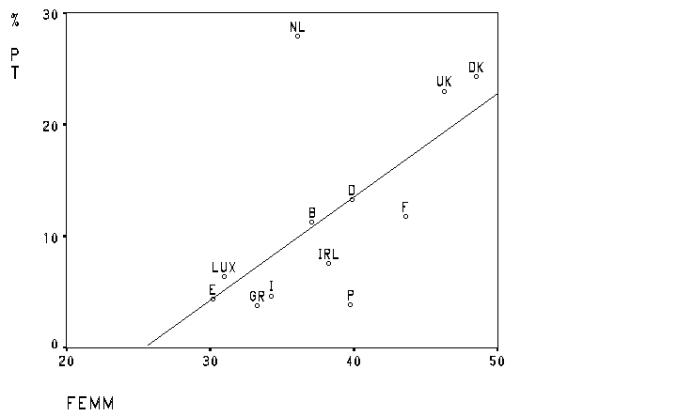

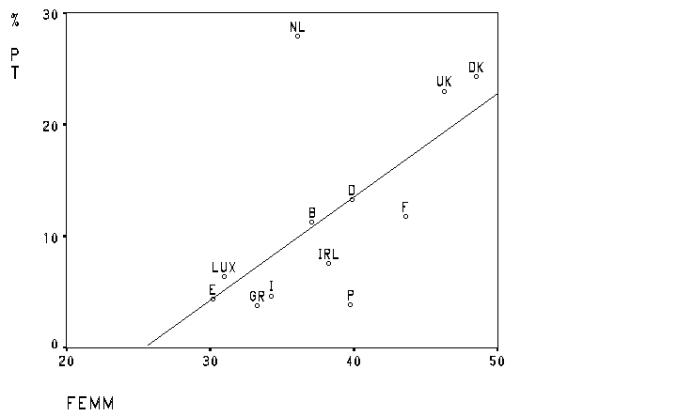

Si profila, quindi, una configurazione

“a più fasce”: da una parte le nazioni dell’area mediterranea, contraddistinte

da un mercato del lavoro rigido; dall’altra i Paesi più a nord, “campioni”

della flessibilità. Tra questi due estremi vi sono le restanti nazioni del

centro Europa. E’ evidente che, nella diffusione del lavoro part-time (e soprattutto

nelle differenze riscontrate tra i diversi paesi) vi sono più spiegazioni:

legislative, sociali, culturali. Queste ultime sembrano avere una importanza

particolare. Dederichs e Kohler (1993) in uno studio per la Fondazione europea

sul part-time attribuiscono alla femminilizzazione del mercato del lavoro

le differenze nazionali:

“Sostanzialmente, nei paesi ad

alta incidenza dell’occupazione femminile anche la quota dei dipendenti a

tempo parziale è elevata. (...) Inversamente,

la quota dei dipendenti a tempo parziale in paesi quali Irlanda, Italia e

Spagna è relativamente modesta in quanto in tali paesi anche l’incidenza dell’occupazione

femminile è relativamente scarsa” (pag. 56)

Si tratta, non vi è dubbio, di

un buon punto di partenza per l’analisi. Ed anche cruciale, in quanto abbiamo

assunto la quota di part-time come indicatore della flessibilità del mercato

del lavoro. Spiegare quindi i differenziali intra-nazionali dell’una variabile

permette di comprendere anche l’altra. Per confermare (o invalidare) gli assunti

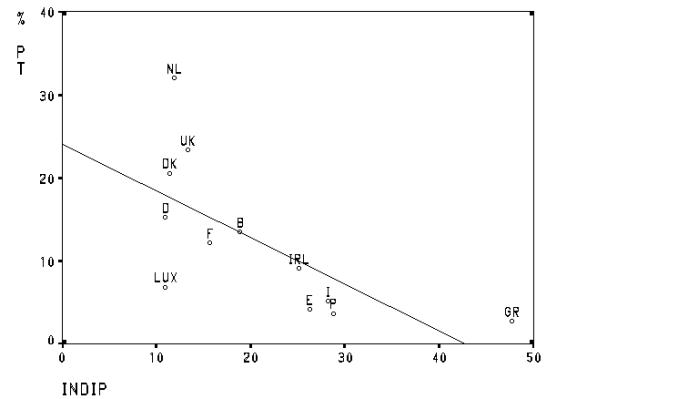

dello studio della Fondazione europea abbiamo condotto, partendo dai dati

statistici dell’Eurostat, una serie di regressioni lineari, incrociando, per

i diversi paesi e per alcuni anni, il tasso di femminilizzazione del mercato

del lavoro con la quota di occupati a tempo parziale. I risultati ottenuti,

riportati sotto forma grafica in figura 4, mostrano, effettivamente, l’esistenza

di una relazione diretta tra le due grandezze. I dodici paesi dell’Ue, infatti,

si distribuiscono secondo tre clusters principali: paesi ad alta femminilizzazione del mercato del

lavoro e alto livello di part-time (Regno Unito e Danimarca), paesi con valori

medi per ambedue le modalità (Belgio, Irlanda, Germania e Francia), nazioni

con bassi indici per entrambe le variabili. Vi sono, però, anche alcune eccezioni

di discreta importanza: l’Olanda, che come abbiamo visto ha la più alta concentrazione

di lavori a tempo parziale, espone invece una quota di occupazione femminile

medio-bassa; il Portogallo, che pur avendo un tasso di femminilizzazione superiore

a quello tedesco (42,2% nel 1991) è in penultima posizione per il numero di

occupati part-time; la Francia che, con il 44% di donne inserite nel mondo

del lavoro, ha “soltanto” il 12% di forza lavoro a tempo parziale.

Le incongruenze appena citate

hanno, come logico, un riflesso immediato sulla capacità esplicativa del modello

posto a base della regressione lineare. Il coefficiente r quadro (che misura

la quota di varianza spiegata dalla variabile “femminilizzazione del mercato

del lavoro”), seppur significativo sino al 1990, è tutto sommato basso e in

diminuzione nel periodo preso in esame (tabella 6). Ciò suggerisce, quindi, di prendere in considerazione

anche altre spiegazioni.

Figura 4

Tabella 6. Regressione tra quota di

occupazione part-time e femminilizzazione del mercato del lavoro.

|

Anno

|

Equazione della retta di regressione

|

r quadro

|

|

1985

|

%pt=-24,4+0,96*femm

|

0,40

|

|

1986

|

%pt=-16,7+0,75*femm

|

0,39

|

|

1987

|

%pt=-22,1+0,93*femm

|

0,35

|

|

1988

|

%pt=-24,1+0,95*femm

|

0,36

|

|

1989

|

%pt=-24,9+0,96*femm

|

0,34

|

|

1990

|

%pt=-23,1+0,91*femm

|

0,31

|

|

1991

|

%pt=-16,2+0,71*femm

|

0,22

|

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat.

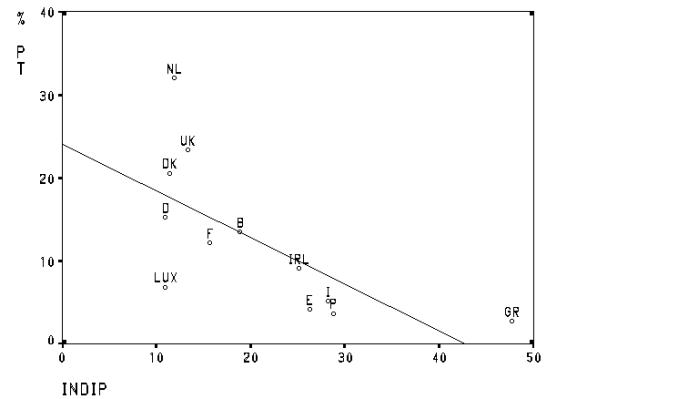

Se guardiamo la struttura del

mercato del lavoro nei diversi paesi vediamo che esistono differenze notevoli

non soltanto nel grado di partecipazione della manodopera femminile ma, anche,

nella distribuzione intersettoriale dell’occupazione e nel rapporto esistente

tra lavoro indipendente e dipendente (tabella 7, 8 e 9). Differenze, per inciso,

che sembrano andare tutte nella stessa direzione: le regioni dell’Europa mediterranea

(le stesse contraddistinte da una ridotta quota di part-time) hanno quasi

sempre un’alta percentuale di lavoratori indipendenti e un ridotto sviluppo

del settore terziario (). Questo ci permette quindi di espandere

il modello utilizzato nella regressione inserendo le nuove variabili. In questa

maniera otteniamo un risultato decisamente migliore sotto il profilo statistico:

le tre variabili (femminilizzazione del mercato del lavoro, quota di occupazione

indipendente e percentuale di occupazione nel settore terziario) riescono

a spiegare una quota molto elevata (il 64,3%) () delle variazioni intra-nazionali

del part-time. Prese individualmente, poi, le variabili maggiormente correlate

con il part-time risultano essere la terziarizzazione dell’occupazione (all’aumentare

della manodopera impiegata nei servizi aumenta anche il lavoro part-time)

e la percentuale di lavoro indipendente (tanto più questo è sviluppato, tanto

meno si lavorerà a tempo parziale, come si vede dalla figura 5).

Figura 5

Tabella 7: Alcune condizioni strutturali

di sintesi del mercato del lavoro europeo nel 1992.

|

|

Quota di lavoratori Part-time

|

Femminiliz-zazione del mercato del lavoro

|

Quota di lavoratori indipendenti

|

Quota di occupazione nei servizi

|

Quota di occupazione in

agricoltura

|

|

Belgio

|

13,5

|

39,9

|

18,9

|

66,0

|

3,3

|

|

Danimarca

|

20,6

|

55,6

|

11,4

|

67,0

|

5,6

|

|

Germania

|

15,3

|

41,1

|

11,0

|

56,2

|

3,7

|

|

Grecia

|

2,8

|

35,1

|

47,7

|

50,2

|

23,9

|

|

Spagna

|

4,2

|

32,7

|

26,3

|

54,6

|

11,9

|

|

Francia

|

12,2

|

44,3

|

15,7

|

63,2

|

6,4

|

|

Irlanda

|

9,1

|

40,0

|

25,1

|

55,9

|

15,3

|

|

Italia

|

5,2

|

37,3

|

28,2

|

58,6

|

9,0

|

|

Olanda

|

32,0

|

38,3

|

11,9

|

69,1

|

4,7

|

|

Portogallo

|

3,7

|

42,2

|

28,8

|

47,8

|

18,1

|

|

Regno Unito

|

23,4

|

46,9

|

13,4

|

65,5

|

2,2

|

|

Lussemburgo

|

6,9

|

30,3

|

11,0

|

66,9

|

3,7

|

|

Media europea

|

14,5

|

41,7

|

18,5

|

60,1

|

6,7

|

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat

Tabella 8: Distribuzione settoriale

e per tipologia degli occupati nell’Unione Europea. (Totale maschi e femmine,

1992)

|

|

Media europea

|

Belgio

|

Dani-marca

|

Germa-nia

|

Grecia

|

Spagna

|

Francia

|

Irlanda

|

Italia

|

Lussem-burgo

|

Olanda

|

Porto-gallo

|

Regno Unito

|

|

Agricoltura

|

6,7

|

3,3

|

5,6

|

3,7

|

23,9

|

11,9

|

6,4

|

15,3

|

9,0

|

3,7

|

4,7

|

18,1

|

2,2

|

|

Industria

|

33,2

|

30,7

|

27,4

|

40,1

|

25,9

|

33,5

|

30,4

|

28,8

|

32,4

|

29,4

|

26,3

|

34,1

|

32,3

|

|

Servizi

|

60,1

|

66,0

|

67,0

|

56,2

|

50,2

|

54,6

|

63,2

|

55,9

|

58,6

|

66,9

|

69,1

|

47,8

|

65,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lavoratori

indipendenti

|

15,7

|

16,1

|

9,5

|

8,9

|

34,8

|

20,9

|

12,9

|

22,6

|

24,3

|

9,3

|

10,0

|

25,8

|

13,4

|

|

Lavoratori

dipendenti

|

81,5

|

81,1

|

88,6

|

89,0

|

52,3

|

73,7

|

84,3

|

74,9

|

71,8

|

89,0

|

88,1

|

71,2

|

86,6

|

|

Collaboratori

familiari

|

2,8

|

2,9

|

1,9

|

2,0

|

12,9

|

5,4

|

2,8

|

2,5

|

4,0

|

1,7

|

2,0

|

3,0

|

0,0

|

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat

Tabella 9: Percentuale di lavoratori indipendenti per settore di attività

nell’Unione Europea. (Totale maschi e femmine, 1992)

|

|

Media europea

|

Belgio

|

Dani-marca

|

Germa-nia

|

Grecia

|

Spagna

|

Francia

|

Irlanda

|

Italia

|

Lussem-burgo

|

Olanda

|

Porto-gallo

|

Regno Unito

|

|

Agricoltura

|

72,0

|

87,9

|

64,7

|

73,0

|

96,1

|

68,6

|

81,9

|

86,3

|

57,2

|

8,2

|

62,2

|

80,3

|

53,6

|

|

Industria

|

11,2

|

9,4

|

8,5

|

5,0

|

28,7

|

14,2

|

10,2

|

11,0

|

16,9

|

4,5

|

4,8

|

12,5

|

13,9

|

|

Servizi

|

16,5

|

19,9

|

8,2

|

11,1

|

34,4

|

24,5

|

11,6

|

15,7

|

30,1

|

9,4

|

11,2

|

21,0

|

11,8

|

Fonte: nostra elaborazione su

dati Eurostat

In conclusione, uscendo dal linguaggio

dei numeri, ci sembra possibile fornire una spiegazione convincente (e in parte diversa da quella assunta

da Dederichs e Kohler [1993] ) dei meccanismi che favoriscono o meno la creazione

di impieghi a tempo parziale e, di conseguenza, che creano un’immagine di maggiore/minore flessibilità

del mercato del lavoro di una nazione. La flessibilità, infatti, non dipende

se non in piccola parte dalla possibilità di avere manodopera disponibile

per i lavori atipici (come è il caso dei giovani e delle donne che scelgono

o subiscono il part-time); di fondamentale importanza è la morfologia dello

stesso mercato del lavoro, il suo grado

di modernità. Ove è possibile lavorare in maniera auto-diretta (ampia

esistenza di lavoro autonomo) e laddove esiste un tessuto di imprese (magari

piccole aziende agricole o imprese del terziario tradizionale costruite intorno

ad una famiglia allargata), la scelta di flessibilità di molti lavoratori

consiste nello sfruttamento di tali possibilità. Non vi è, oggettivamente, la necessità di ricorrere al mercato “esterno”

cercando di adattarsi alle sue esigenze. Così le aziende vengono private di una consistente quota di forza

lavoro flessibile “diretta” e si vedono costrette a fare ampio ricorso al

sub-appalto e al lavoro su commessa. Questo,

naturalmente, non contraddice la visione “classica”, secondo cui le Nazioni

con basse percentuali di part-time hanno anche mercati del lavoro assai rigidi,

ma ne circoscrive i contorni: in molti casi nazionali la flessibilità della

prestazione lavorativa è ottenuta per altre strade: lavoro autonomo, micro-imprenditorialità,

sfruttamento delle aziende operanti nei settori economici a basso valore aggiunto.

Le diverse strategie, naturalmente, sono determinate dalle legislazioni nazionali e dallo stato delle

relazioni industriali. Laddove è difficile per le aziende ottenere dai propri

dipendenti condizioni di lavoro flessibili, si è giocoforza costretti ad usare il “polmone” del lavoro indipendente,

spesse volte poco più che una forma di lavoro dipendente mascherato, come

nel caso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. IL CASO ITALIANO

L’Italia sembra inserita a pieno

titolo nel processo di modernizzazione dei mercati del lavoro appena delineato.

Partendo da una normativa che assegnava centralità al contratto di

lavoro a tempo pieno di durata illimitata, si è passati, tramite una serie

consistente di eccezioni, ad una de-regolamentazione “assistita”. Ma anche

incompleta, in quanto lascia eccessiva discrezionalità alle parti sociali

(e ai rapporti di forza tra queste) nel determinare le condizioni e l’estensione

del ricorso a forme di lavoro atipiche. E’ nei contratti collettivi, infatti,

che viene fissata la percentuale massima di occupati che, in un’azienda, possono

avere un contratto a tempo parziale o temporaneo. Tipicamente la soglia fissata

è oscillante tra il 10 e il 15% degli occupati (Treu, 1993) ma, come visto,

a livello nazionale il ricorso al part-time supera di pochissimo il 5%. Un’accelerazione

delle forme di lavoro atipiche si è avuta a partire dalla metà degli anni

Ottanta, allorquando fu prevista (Legge 863/84) la possibilità di stipulare

sia particolari contratti a tempo parziale (detti di solidarietà) per evitare

il ricorso ai licenziamenti sia a termine (per un massimo di due anni non

rinnovabili), per l'inserimento di giovani in fase di training (Contratti

di Formazione e Lavoro). Questo, come

si vede nelle tabelle 10 e 11 che seguono, ha permesso, almeno nella fase

iniziale, uno sviluppo molto rapido, specialmente nel terziario, di entrambe

le forme di lavoro atipico. Ciònonostante, nel caso italiano non sono stati

questi gli strumenti principali adottati dalle aziende per giungere ad una

maggiore flessibilità. Uno studio recente e ben documentato svolto sul nostro

paese da due ricercatori del BIT di Ginevra, infatti, afferma che:

“la via prescelta dalle aziende

italiane per introdurre la flessibilità del lavoro sembra essere stata quella

degli accordi per orari di lavoro particolari. Negli anni ottanta gran parte

degli accordi collettivi nazionali di categoria hanno previsto un leggero

accorciamento dell’orario canonico di 40 ore per cinque giorni alla settimana,

stabilito negli anni settanta. Ma ancor più rilevante è il fatto che questi

accordi hanno introdotto un ventaglio di possibilità: lavoro a turni (compreso

il lavoro notturno per le donne in determinate circostanze); indennità per

attività disagiate, turni e lavori pesanti; redistribuzione delle ore e del

tempo di lavoro nell’ambito della giornata o su diverse settimane; riduzione

dell’orario (e del salario) e così via.” (Bruni & De Luca, 1994: pag.

172).

Si è assistito, insomma, ad una

richiesta di flessibilità intesa più a modificare le condizioni dei lavoratori

facenti parte del core group che

non ad un ricorso ad assunzioni “flessibili”.

Questo, se da una parte è dovuto alla particolare fase economica che

l’Italia (e l’Europa) ha attraversato, dall’altra è determinata dall’ampia

gamma di alternative di cui le aziende dispongono quando si rivolgono al mercato

del lavoro esterno.

|

Tabella 10: Avviati con contratti

a tempo parziale in Italia

|

|

|

ex art. 5 legge 863/84

|

|

|

Base 1987=100

|

|

|

Sesso

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uomini

|

Donne

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Anni

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1987

|

36.193

|

100

|

106.499

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1988

|

42.361

|

117

|

119.086

|

112

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1989

|

45.898

|

127

|

134.222

|

126

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1990

|

45.647

|

126

|

139.139

|

131

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1991

|

60.628

|

168

|

151.042

|

142

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1992

|

70.583

|

195

|

164.257

|

154

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1993

|

151.234

|

418

|

102.514

|

96

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ampiezza dell'azienda (addetti)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1..49

|

50..249

|

250..499

|

>500

|

TOTALE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Anni

|

v.a.

|

n.i

|

v.a.

|

n.i

|

v.a.

|

n.i

|

v.a.

|

n.i

|

v.a.

|

n.i

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1987

|

103.865

|

100

|

23.540

|

100

|

9.342

|

100

|

5.945

|

100

|

142.692

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1988

|

115.761

|

111

|

25.054

|

106

|

11.160

|

119

|

9.472

|

159

|

161.447

|

113

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1989

|

129.424

|

125

|

27.976

|

119

|

12.974

|

139

|

9.746

|

164

|

180.120

|

126

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1990

|

136.077

|

131

|

28.533

|

121

|

10.721

|

115

|

9.455

|

159

|

184.786

|

129

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1991

|

152.905

|

147

|

35.106

|

149

|

13.049

|

140

|

10.610

|

178

|

211.670

|

148

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1992

|

166.746

|

161

|

41.382

|

176

|

15.165

|

162

|

11.547

|

194

|

234.840

|

165

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1993

|

183.460

|

177

|

42.122

|

179

|

14.210

|

152

|

13.956

|

235

|

253.748

|

178

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Settori NACE

|

|

|

|

Agricoltura

|

Industria

|

Servizi

|

|

|

Anni

|

Operai

|

Impiegati

|

Dipendenti

|

Operai

|

Impiegati

|

Dipendenti

|

Operai

|

Impiegati

|

Dipendenti

|

|

|

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

v.a.

|

n.i.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1987

|

32

|

100

|

141

|

100

|

173

|

100

|

23.655

|

100

|

15.268

|

100

|

38.923

|

100

|

61.072

|

100

|

42.524

|

100

|

103.596

|

100

|

|

|

1988

|

3

|

0 9

|

130

|

92

|

133

|

77

|

24.800

|

105

|

15.458

|

101

|

40.258

|

103

|

74.420

|

122

|

46.636

|

110

|

121.056

|

117

|

|

|

1989

|

5

|

16

|

122

|

87

|

127

|

73

|

26.082

|

110

|

15.991

|

105

|

42.073

|

108

|

82.725

|

135

|

55.195

|

130

|

137.920

|

133

|

|

|

1990

|

12

|

38

|

137

|

97

|

149

|

86

|

26.975

|

114

|

15.563

|

102

|

42.538

|

109

|

90.850

|

149

|

51.249

|

121

|

142.099

|

137

|

|

|

1991

|

1.981

|

6.191

|

1.168

|

828

|

3.149

|

1.820

|

31.222

|

132

|

19.670

|

129

|

50.892

|

131

|

97.081

|

159

|

60.548

|

142

|

157.629

|

152

|

|

|

1992

|

2.800

|

8.750

|

1.008

|

715

|

3.808

|

2.201

|

35.386

|

150

|

20.103

|

132

|

55.489

|

143

|

108.471

|

178

|

67.072

|

158

|

175.543

|

169

|

|

|

1993

|

254

|

794

|

507

|

360

|

761

|

440

|

39.585

|

167

|

21.061

|

138

|

60.646

|

156

|

121.292

|

199

|

71.049

|

167

|

192.341

|

186

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tabella 11: Numero dei lavoratori avviati con contratto

a T.P. e CFL secondo le ripartizioni geografiche.

|

|

Base 1987=100

|

|

|

NORD

|

CENTRO

|

SUD

|

ITALIA

|

|

Anni

|

T.P.

|

n.i.

|

CFL

|

n.i.

|

T.P.

|

n.i.

|

CFL

|

n.i.

|

T.P.

|

n.i.

|

CFL

|

n.i.

|

T.P.

|

n.i.

|

CFL

|

n.i.

|

|

1987

|

102.519

|

100

|

299.618

|

100

|

28.808

|

100

|

69.926

|

100

|

11.365

|

100

|

33.312

|

100

|

142.692

|

100

|

402.856

|

100

|

|

1988

|

114.371

|

112

|

353.718

|

118

|

32.519

|

113

|

95.452

|

137

|

14.557

|

128

|

44.473

|

134

|

161.447

|

113

|

493.643

|

123

|

|

1989

|

126.205

|

123

|

375.007

|

125

|

35.806

|

124

|

100.049

|

143

|

18.109

|

159

|

55.043

|

165

|

180.120

|

126

|

530.099

|

132

|

|

1990

|

123.906

|

121

|

313.167

|

105

|

40.606

|

141

|

87.569

|

125

|

20.274

|

178

|

68.314

|

205

|

184.786

|

129

|

469.050

|

116

|

|

1991

|

142.663

|

139

|

185.020

|

62

|

44.906

|

156

|

66.371

|

95

|

24.101

|

212

|

64.952

|

195

|

211.670

|

148

|

316.343

|

79

|

|

1992

|

156.761

|

153

|

143.109

|

48

|

47.439

|

165

|

56.768

|

81

|

30.640

|

270

|

55.838

|

168

|

234.840

|

165

|

255.715

|

63

|

|

1993*

|

167.223

|

163

|

103.760

|

35

|

52.325

|

182

|

41.521

|

59

|

34.200

|

301

|

44.036

|

132

|

253.748

|

178

|

189.317

|

47

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fonte: nostre

elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Legenda:

T.P.=tempo parziale; CFL=contratto formazione e lavoro

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1993*= dato

stimato

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tabella 12: L’imprenditorialità

in Italia. (dati al 31.12.92)

|

Aree geografiche

|

Società di capitale

|

Società di persone

|

Aziende individuali

|

Altre forme

|

Totale

|

|

Nord Ovest

|

223.790

|

313.283

|

677.418

|

29.673

|

1.244.164

|

|

Nord est

|

104.389

|

226.271

|

506.755

|

22.032

|

859.447

|

|

Centro

|

182.266

|

220.164

|

503.088

|

39.236

|

944.754

|

|

Sud e Isole

|

115.696

|

218.427

|

850.650

|

66.271

|

1.251.044

|

|

ITALIA

|

626.696

|

978.145

|

2.537.911

|

157.212

|

4.299.409

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iscrizioni nel 1993

|

43.926

|

66.495

|

172.098

|

6.172

|

288.691

|

|

Cessazioni nel 1993

|

16.606

|

60.520

|

281.898

|

6.337

|

365.361

|

|

Tasso di cessazione

|

2,7

|

6,2

|

11,1

|

4,0

|

8,5

|

|

Tasso di crescita

|

4,4

|

0,6

|

-4,3

|

-0,1

|

-1,8

|

Fonte: Cerved

In Italia, come abbiamo visto,

è estremamente vasta l’area del lavoro autonomo e della micro imprenditorialità,

come testimoniano i dati delle Camere di Commercio (tabella 12). Più dell’80%

delle oltre 4 milioni di aziende italiane sono riconducibili a persone fisiche, siano esse singole o in associazione.

Questo “serbatoio” costituisce, per le aziende maggiori, una fonte di flessibilità

che, spesso ignorata, tende ad avvicinare il mercato del lavoro italiano a

quello delle altre nazioni europee.

L’enorme

sviluppo in Italia dell'occupazione "in proprio" è dovuta a più

cause: l’ampio tessuto di piccole aziende, tradizionale in varie aree del

paese (Piore & Sabel, 1987); le opportunità

di iniziare attività commerciali e produttive (specialmente nel settore

dei servizi alle famiglie) pur disponendo di "budget" limitati o

addirittura inesistenti; la particolare struttura del sistema fiscale italiano,

che lasciando ai lavoratori indipendenti ampie possibilità di "erosione",

sia legali che non, rende particolarmente conveniente il lavoro in proprio.

Anche quando questo si configura come una seconda attività "in nero"

o, addirittura, come una seconda "professione" (Accornero, 1995)

Tutti

i settori produttivi, anche quelli classici, hanno fatto ampio ricorso a queste

forme esterne di flessibilità. Nell’industria, ad esempio, l'occupazione dipendente,

stabile o in leggera crescita durante gli anni settanta, è andata diminuendo

dopo il 1980, con una perdita superiore alle 128.000 unità per anno. Diminuzione

che è poi accelerata ulteriormente a partire dal 1990. I settori più colpiti

dalla riduzione occupazionale sono stati quello delle costruzioni (-170.000

posti di lavoro tra il 1980 ed il 1988), della produzione dei mezzi di trasporto,

passati da 446.500 addetti a 341.100, delle industrie elettriche (-108.000

unità) e di quelle del legno (ridottosi del 20%). L'occupazione indipendente,

al contrario, è aumentata, rispetto al 1970, di circa il 23,5%

pur registrando, a partire dal 1983, una fase di leggero calo.

Il settore che ha avuto il maggior incremento del lavoro indipendente

è quello delle costruzioni, passate dalle 316.000 unità censite nel 1970 alle

oltre 575.000 del 1993.

La

tendenza all'"autonomia nel lavoro" è confermata anche dalle rilevazioni

trimestrali delle forze di lavoro. L’Istat, come noto, rinnova il campione

sottoposto ad indagine in modo ciclico; avviene quindi che una parte dei soggetti

vengano intervistati, nello stesso trimestre, in due anni successivi. Questo

permette di individuare i cambiamenti lavorativi eventualmente intervenuti

nell'anno. E, quindi, la mobilità intersettoriale della forza lavoro italiana.

Analizzando le risposte relative al 1988 () vediamo che soltanto il 60,3% di

coloro che l'anno prima si dichiaravano dipendenti agricoli continua a svolgere

la stessa attività. Il 6,42% di essi si è messo “in proprio”, pur

rimanendo nel settore, mentre il 5,1% ha ora un lavoro indipendente nell'industria

(tipicamente nell'edilizia); al terziario è passato il 7,5% del campione,

principalmente in attività dipendenti. Alta è anche la quota dei disoccupati, sia di quelli palesi (3,6%)

che, presumibilmente, degli occulti (più del 16% delle donne, ad un anno di

distanza, dichiara di non svolgere più altre attività che non quelle inerenti

la cura della casa). Maggiore è la

stabilità degli agricoltori indipendenti, che nel 71,5% dei casi continuano

a svolgere lo stesso lavoro. Chi cambia si sposta ai servizi (2,3% indipendenti,

1,2% come dipendenti) o, pur restando in agricoltura, diventano braccianti

(sono il 4,2%). Altissima è poi la

percentuale di coloro che si ritirano dal lavoro: ben l'8,5% degli indipendenti

(la media dei ritiri negli altri settori è intorno al 2%) ed il 4,7% dei dipendenti.

I

dipendenti industriali sono invece quelli che, dopo gli impiegati della Pubblica

Amministrazione (praticamente immobili nel lavoro) mostrano la maggiore stabilità

occupazionale: nel 77,8% dei casi continuano nell'impiego precedente. Quando

cambiano, lo fanno per divenire dipendenti di una azienda commerciale o per

entrare nello Stato. Scarsissimo (grazie anche all’ampio ricorso ad ammortizzatori

sociali quali la CIG) il tasso di disoccupazione palese (0,8%) od occulta.

E' invece discreta la mobilità verso un lavoro indipendente: 2,6% .

Comportamento assai meno stabile è individuabile tra i lavoratori indipendenti

dell'industria, che fuggono verso il terziario. In totale lo spostamento interessa

l'11,4% dei soggetti, di cui il 9% circa in attività indipendenti. Il settore del commercio è, invece, stabile.

Quasi il 79% degli operatori rimane nel proprio campo di attività; i dipendenti

si muovono verso il pubblico impiego nel 5,2% dei casi, verso il credito (5,6%)

e, soprattutto, verso l'industria (9,8%).

5. FLESSIBILI E INTERINALI

Seppure

in Europa il lavoro a tempo parziale e di durata determinata costituiscano

la fonte primaria di flessibilità del lavoro dipendente, esistono altre forme

di prestazione atipica, la più importante delle quali è rappresentata dal

cosiddetto lavoro interinale. Si tratta

di una prestazione contraddistinta dall’assenza del rapporto di dipendenza

con l’azienda in cui si opera, sostituita dalla subordinazione nei confronti

di un’impresa di lavoro temporaneo (tipicamente un’agenzia) che stipula un

contratto con la manodopera, la retribuisce e quindi la “affitta” per brevi

periodi ().

Ci troviamo di fronte, in sintesi, alla negazione del rapporto di lavoro dipendente

classico, ma assai lontani anche dalla prestazione autonoma. Nonostante l’importanza

attribuita sia a livello nazionale che comunitario al lavoro interinale (), va detto che esso costituisce,

ovunque, una esigua frazione dell’occupazione complessiva (tabella 13).

Secondo le stime delle stesse agenzie,

infatti, i lavoratori mobilitati giornalmente in tutto il mondo sono

soltanto tre milioni (il 50% dei quali nei soli Stati Uniti). Si calcola,

inoltre, che ogni candidato che stipula un rapporto con un’agenzia riesca

a lavorare (sempre in media) circa 20 giorni in un anno. Ciònonostante l'esistenza

o meno del lavoro interinale può modificare radicalmente le culture dei soggetti

che "ruotano" attorno al mercato del lavoro.

Tabella

13: Stime sul lavoro interinale nel mondo

(situazione

al maggio 1994)

|

|

|

|

|

|

|

PAESE

|

Totale

agenzie interinali

|

Media giornaliera